2025再生牙齿技术新消息及重大突破!再生牙离“自体修复”还有多远?

牙齿缺失、龋齿或牙周病带来的困扰,一直是口腔医学领域的难题。传统修复方式如种植牙、义齿等虽能改善部分功能,但始终无法实现“原厂原装”的牙齿再生。

2025年,国内外再生牙齿技术迎来多项突破性进展,从实验室研究到临床应用,科学家们正逐步揭开“第三次长牙”的奥秘。

本文将结合新科研动态,通俗化解读再生牙技术的现状、突破与未来挑战。

一、2025年再生牙齿技术的三大突破性进展

1. 基因药物诱导牙齿再生:从“抑制生长”到“唤醒潜能”

日本京都大学医院团队研发的“牙齿再生药物”成为焦点。

该药物的核心原理是阻断一种名为USAG-1的蛋白质——这种蛋白质在胚胎发育阶段会抑制牙齿生长,导致人类成年后无法自然再生牙齿。

通过开发针对USAG-1的抗体药物,科学家成功在小鼠实验中诱导出完整的新牙齿,形态与功能均与原生牙齿无异。

2. 3D生物打印技术:定制化牙齿的“孵化器”

美国哈佛大学团队开发的仿生牙本质支架(BioDentrix)通过FDA一期临床验证。

该技术利用高精度3D打印机,制造出模仿牙齿结构的微型支架,植入动物颌骨后,8周内即可完成牙体再生。

支架的多孔结构可吸引宿主细胞附着,逐步形成牙根和牙冠。

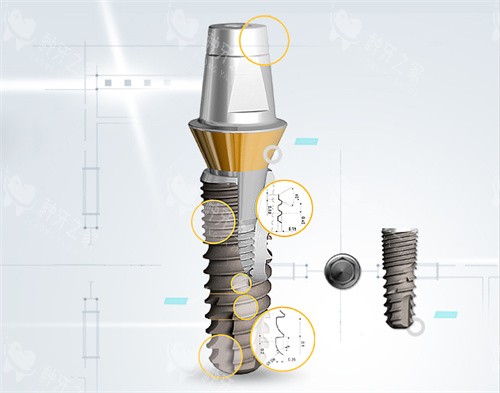

传统种植牙需要人工植入金属基台,而3D打印技术则像“牙齿孵化器”,通过模拟天然牙齿的微观结构,为细胞生长提供“脚手架”,让牙齿“从无到有”自然生长。

这一技术尤其适用于先天性缺牙或因外伤导致的牙齿缺失。

3. 细胞治疗:牙髓干 细胞“修复师”

国内口腔领域医师团队在牙髓(DPSCs)干 细胞应用上取得突破。通过提取患者自身的牙髓干 细胞,培养成微小细胞聚合体后植入受损牙根,成功实现牙髓组织再生。

例如,某患者因牙周炎导致牙髓坏死,经治疗后牙髓活力改善,牙齿感知能力明显改善。

牙髓干 细胞就像牙齿内部的“维修工”,它们能分化为牙本质、牙髓等组织,修复受损的牙齿结构。

与种植牙相比,细胞治疗无需植入外来材料,排异风险更低,且能保留牙齿的天然感知功能。

二、再生牙离“自体修复”还有多远?三大挑战待突破

1. 技术转化周期长:从实验室到临床的“死亡之谷”

尽管动物实验取得成功,但再生牙齿技术仍面临多重障碍:

成本高昂:单颗牙齿培养成本仍远高于传统种植牙,限制了大规模应用。

个性化匹配:每个人的牙齿形态、咬合关系不同,需通过AI驱动的生物打印技术实现“私人订制”。

伦理争议:胚胎来源的牙胚细胞可能引发伦理争议,2024年欧盟已立法限制相关研究。

2. 临床可靠性验证:长期结果需时间检验

再生牙齿的“耐用性”是关键问题。例如,基因药物是否可能误伤其他基因?3D打印牙齿的强度能否与原生牙齿媲美?这些问题需要通过长期临床观察来验证。

3. 医疗体系适配:审批流程与市场推广

再生牙齿技术涉及细胞治疗、基因编辑等新领域,各国医疗审批标准尚未统一。例如,日本计划2030年前实现量产,但临床试验中可能出现未知问题,影响上市时间。

三、普通人如何迎接“牙齿再生”时代?

1. 现阶段替代方案:选择成熟技术过渡

种植牙:技术成熟度高,适用范围广,仍是目前主流的修复方式。

牙髓冻存服务:年轻患者可提前冻存牙髓干 细胞,为未来再生治疗储备“种子细胞”。

2. 未来准备策略:建立个人口腔健康档案

定期参与临床试验:关注科研机构发布的招募信息,成为头一批受益者。

规划医疗储备金:再生牙技术虽前景广阔,但初期成本可能较高,需提前规划。

2025年的再生牙齿技术突破,标志着人类离“自体修复”又近了一步。

从基因药物到3D生物打印,从细胞治疗到个性化匹配,科学家们正在逐步破解牙齿再生的密码。尽管挑战依然存在,但实验室的突破性进展持续带来曙光。

或许在不久的将来,人类将真正实现“第二次长牙”的生命奇迹。在此之前,保护好现有的牙齿,关注新技术进展,才是迎接“牙齿再生”时代的更佳方式。